第35回 森柾秀美先生レベルアップ研修 「大脳生理学」

人と接する仕事において、人の心理的な状態を把握することが必要不可欠です。心理的変化は大脳生理学に基づいて起こるものなので、大脳生理学を学ぶことの重要性がそこにあるのです。

・神経細胞(ニューロン)について

脳や脊髄は神経細胞の集まっている臓器であり、脳を学ぶとうことは神経を学ぶということになります。神経細胞は、出生時に約140億個存在し、代謝することのない細胞です(生まれ変わらない、メラニン生成細胞も同様:皮脳同根=同じ外胚葉由来)。神経細胞は、たくさんの突起を持つ細胞で、そのうちの長い突起は軸索と呼ばれ、別の細胞と接続しています。その他の突起は樹状突起と呼ばれています。

軸索が他の神経細胞と接続する部分をシナプスといいます。

通常、1個の神経細胞に5,000から10,000個のシナプスがあります。つまり1個の神経細胞から5,000から10,000個の別の神経細胞と連絡を持っているということです。神経細胞体と多数の樹状突起、それに軸索(神経線維)とで1個の神経細胞が構成されています。

神経細胞は、分裂しないので、誕生以来減る一方で、平均1日10万個ずつ減少していきます。さらに長期的なストレスがかかっていると、その数は何十倍になることもあります。

成長期では神経細胞は減りますが、新しい環境がもたらす刺激と学習によりシナプスの数は増えます。そこから必要なシナプスのネットワークを絞込み、高度な知性が出来上がります。一年一年成長していく人とあまり成長していない人では、シナプスの数が増えているかどうかで差が出ていきます。

シナプスの連結が多くなれば、一つのものを見ても色々な捉え方、解釈ができるようになります。

シナプスの種類には、その形状から単極性ニューロン、偽単極性ニューロン、双極性ニューロン、多極性ニューロンに分かれます。

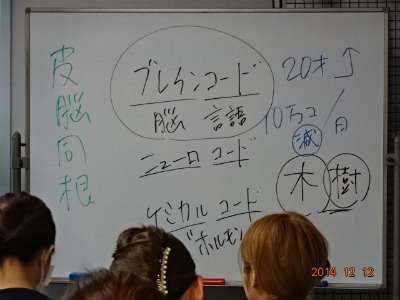

・ブレインコードとニューロコード、ケミカルコード

ブレインコードとはブレイン=脳、コード=言語という意味で、言語といっても、例えば「痛い」という言葉は、日本語や英語などそれぞれの言語によって発声する音に違いがありますが、脳の中では、痛いという知覚を引き起こすための電気信号、すなわち脳の言語は万国共通です。

ペットを飼っている方であれば、自分のペットと会話しているかのような感覚になることがあると思いますが、これは共通言語であるブレインコードで会話をしているのです。

また言葉を話せない赤ちゃん同士が、会話しているように見えるのもこのブレインコードを介したコミュニケーションなのです。

またニューロコードは、ニューロンの中での言語で、脳の命令で筋肉が動く時などの情報を伝える役割を持っています。

ケミカルコードとはホルモンのことで、自分の体で作る化学物質で様々な影響を与えています。

・脳の解剖

脳と脊髄は身体の全ての機能を統合、管制しています。脳のうち最も大きな部分が大脳で、左右の2つの大脳半球に分割されます。この左右の大脳を繋ぐ部位が脳梁です。

大脳表面の薄い層(大脳皮質)は灰白質(神経細胞体)で、その部位が白質(神経線維)です。大脳皮質は、意識的な行動を司り、その部位によって運動、触覚、視覚、聴覚、思考など異なった機能を持っています。

小脳は、大脳の次に大きく、平衡感覚(姿勢、バランス)と複雑で熟練を要する運動を司っています。脳幹(中脳、橋、延髄)は心拍、呼吸などの生命維持に必要な機能を司ります。間脳は、大脳半球の内側、右脳と左脳の間に存在し、視床、視床下部、下垂体があります。視床は、脊髄と脳、脳幹の間を行き交うインパルスを中継し、分類します。

視床下部は、ホメオスターシスに関与が高い自律神経の中枢、摂食中枢、渇水中枢、体温調節、情動パターン(怒り、攻撃性、喜び、痛み)の制御などに関わります。

脳下垂体は、視床下部の制御を受けながらホルモンの中枢として存在します。

・右脳と左脳

私たち人間の大脳半球は、右脳と左脳に分かれ、それぞれ全く異なった至高の仕方をします。この左右の脳は、同時に働きながらそれぞれ独立して活動しています。

左脳は主に言語と理論で思考します。普段私たちが使っている思考法です。右脳はイメージと感情で思考する脳です。このようにほとんどの人の場合、左脳はしゃべること、書くこと、および言葉の理解などを司っています。すなわち左脳は理論的、分析的に思考します。例えば人を「名前」によって識別しているのもその一例で、「受付の○○さん」といった形で私たちが認識しているものです。それに対して右脳は、「いつも笑顔で明るい受付の人」という風にイメージが先行した捉え方になります。

これらを踏まえると左脳は物事を分析して、カテゴリーに分けして整理するような役割を担っており、右脳は分けたものを統合してイメージをより膨らませるということをしています。従って右脳は高度に知的ですが、左脳に比べて静的な存在です。

また人を見るときにも左右の脳によって捉え方が異なります。例えば「あの人は服装もきちっとしているし、言葉遣いも丁寧だな」と感じるのは、左脳によって目の前にあるものに対して分析が行われた時の捉え方です。それに対して右脳では「この人はきちんとした教育を受けて、色々な努力を積み重ねたからこのような人柄になるんだろうな」と左脳の分析からよりイメージを膨らませ、その背景を想像するといったことを行っていきます。

左脳が「理論的思考」が得意であるのに対して、右脳は「情緒的活動」が得意と言えます。

左脳が文化や決まりごと、仕事や時間といった外界に注意を払っているのに対して、右脳は知覚や生理現象、心身の状態や情緒といった身体の内部の現象(肉体的にも、精神的にも自分がどうなりたいかを熟考すること)に注意を向けています。

この2つの脳の本質的な違いは、情報処理の仕方が異なる点です。左脳は情報をデジタル的、断続的、直列的に処理します。一方、右脳はアナログ的、同時的、並列的に処理します。

〈視点で考える左右の脳の違い〉

列車がカーブに差し掛かったところを想像してください。あなたはそのカーブのすぐ前に立って、通過する列車を見ています。連結された車両が、一台ずつ目の前を通過していきます。あなたは今自分の前を通過している車両とその前後の車両の一部しか見ることができません。この場合、あなたはこの列車を「左脳」的な視点で見ているのです。

「右脳」的な見方をする人は、線路全体が見渡せる、かなり離れたところから列車を見ているのです。そこからは列車全体を見ているだけでなく、列車が走っている線路や列車が通過している周りの風景、今通ってきた街、これから列車が向かっている街などを見ることができるのです。

ある事柄をより広い領域で捉えることのできる右脳の能力は、社会生活の中で上手く生きていくために非常に重要な昨日の一つです。右脳が生み出すイメージによって、私たちは「全体像」を見ることができ、一つ一つの部分を知るだけではなく、その部分が全体とどう繋がっているかを理解できるのです。

また右脳で生まれるイメージは、情緒に深く関係しています。表情や身体の動き、言葉、音楽などの中に情緒を読み取るのも右脳の特殊な働きです。

現代人の生活は時間に追われているため、左脳が優位になりやすいと言われており、特に日本人は右利きであり、右手を動かす命令を出しているのは左脳のため相対的に左脳が活発に働いているのです。

日本人は箸を使いますが、欧米人はナイフとフォークなど左右で似たような動きをするために脳のバランスが整っている場合が多いといいます。

心に葛藤が生じている時に行うイメージング(イメージトレーニング)は、闘いを起こしている左右の脳の働きをバランスさせ、身体的にも情緒的にも安定した状態に導くために有効です。私たちは「左脳的人間」もしくは「右脳的人間」ではなく、「全体的人間」になることが、よりよく社会に適応していくのに重要なことと言えます。

|

左脳 |

右脳 |

|

言葉と理論で思考 ・喋る ・言葉の理解 ・書く ・記憶

|

イメージと感情で思考 ・視覚像 ・空間関係 ・音 ・感情(情動) |

|

理論的(理屈)、分析的 例)人を名前で識別 |

表情や体の動き、言葉、音楽の中に情緒を読み取る |

|

全体を部分に分けて分析 |

全部をつなぎ合わせて統合 |

|

近い連想 |

遠い連想 |

|

明示的意味 |

暗示的意味 |

|

言葉通りの意味 |

比喩的表現 |

|

明白な命題的な意味 |

暗黙の意味 |

|

連続化すること |

文脈化すること |

|

論理的活動が得意 |

情緒的活動が得意 |

|

文化や決まりごと、仕事や時間といった外界に注意を払っている |

知覚や生理現象、心身の状態や情緒(喜怒哀楽)などの身体内部の現象に注意を向けている |

|

デジタル的 |

アナログ的 |

|

断続的に情報処理 |

同時的に情報処理 |

|

直列的に情報処理 |

並列的に情報処理 |

OO