エルクレストの頭脳

HOME > NAKAGOME BLOG(ナカゴメブログ) >

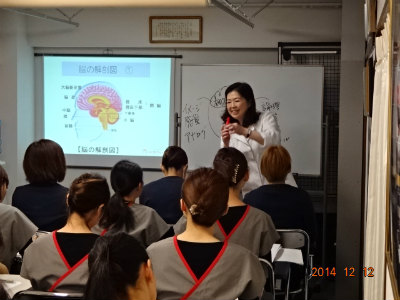

人と接する仕事において、人の心理的な状態を把握することが必要不可欠です。心理的変化は大脳生理学に基づいて起こるものなので、大脳生理学を学ぶことの重要性がそこにあるのです。

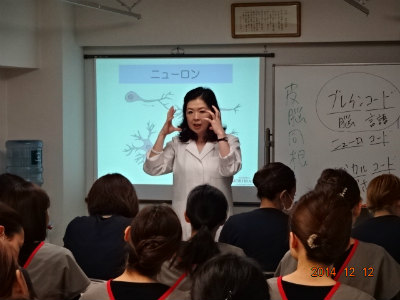

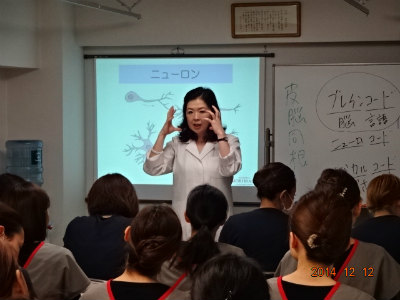

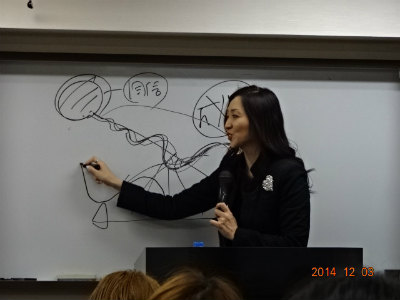

・神経細胞(ニューロン)について

脳や脊髄は神経細胞の集まっている臓器であり、脳を学ぶとうことは神経を学ぶということになります。神経細胞は、出生時に約140億個存在し、代謝することのない細胞です(生まれ変わらない、メラニン生成細胞も同様:皮脳同根=同じ外胚葉由来)。神経細胞は、たくさんの突起を持つ細胞で、そのうちの長い突起は軸索と呼ばれ、別の細胞と接続しています。その他の突起は樹状突起と呼ばれています。

軸索が他の神経細胞と接続する部分をシナプスといいます。

通常、1個の神経細胞に5,000から10,000個のシナプスがあります。つまり1個の神経細胞から5,000から10,000個の別の神経細胞と連絡を持っているということです。神経細胞体と多数の樹状突起、それに軸索(神経線維)とで1個の神経細胞が構成されています。

神経細胞は、分裂しないので、誕生以来減る一方で、平均1日10万個ずつ減少していきます。さらに長期的なストレスがかかっていると、その数は何十倍になることもあります。

成長期では神経細胞は減りますが、新しい環境がもたらす刺激と学習によりシナプスの数は増えます。そこから必要なシナプスのネットワークを絞込み、高度な知性が出来上がります。一年一年成長していく人とあまり成長していない人では、シナプスの数が増えているかどうかで差が出ていきます。

シナプスの連結が多くなれば、一つのものを見ても色々な捉え方、解釈ができるようになります。

シナプスの種類には、その形状から単極性ニューロン、偽単極性ニューロン、双極性ニューロン、多極性ニューロンに分かれます。

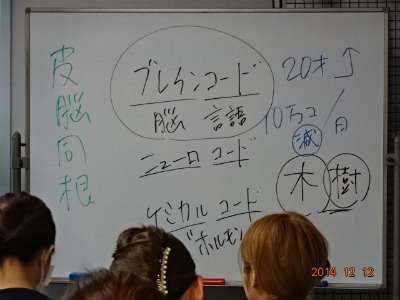

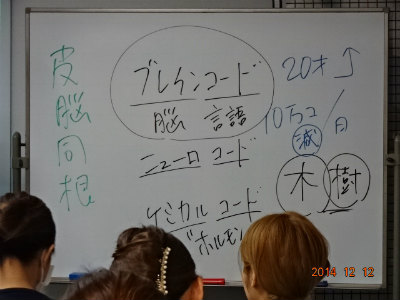

・ブレインコードとニューロコード、ケミカルコード

ブレインコードとはブレイン=脳、コード=言語という意味で、言語といっても、例えば「痛い」という言葉は、日本語や英語などそれぞれの言語によって発声する音に違いがありますが、脳の中では、痛いという知覚を引き起こすための電気信号、すなわち脳の言語は万国共通です。

ペットを飼っている方であれば、自分のペットと会話しているかのような感覚になることがあると思いますが、これは共通言語であるブレインコードで会話をしているのです。

また言葉を話せない赤ちゃん同士が、会話しているように見えるのもこのブレインコードを介したコミュニケーションなのです。

またニューロコードは、ニューロンの中での言語で、脳の命令で筋肉が動く時などの情報を伝える役割を持っています。

ケミカルコードとはホルモンのことで、自分の体で作る化学物質で様々な影響を与えています。

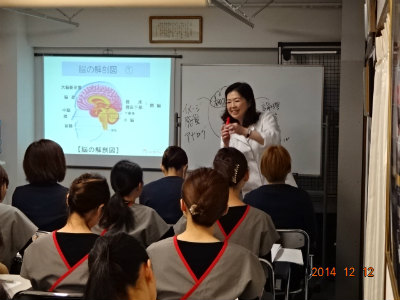

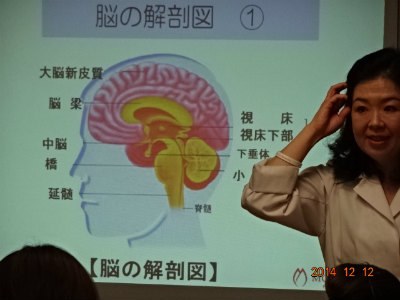

・脳の解剖

脳と脊髄は身体の全ての機能を統合、管制しています。脳のうち最も大きな部分が大脳で、左右の2つの大脳半球に分割されます。この左右の大脳を繋ぐ部位が脳梁です。

大脳表面の薄い層(大脳皮質)は灰白質(神経細胞体)で、その部位が白質(神経線維)です。大脳皮質は、意識的な行動を司り、その部位によって運動、触覚、視覚、聴覚、思考など異なった機能を持っています。

小脳は、大脳の次に大きく、平衡感覚(姿勢、バランス)と複雑で熟練を要する運動を司っています。脳幹(中脳、橋、延髄)は心拍、呼吸などの生命維持に必要な機能を司ります。間脳は、大脳半球の内側、右脳と左脳の間に存在し、視床、視床下部、下垂体があります。視床は、脊髄と脳、脳幹の間を行き交うインパルスを中継し、分類します。

視床下部は、ホメオスターシスに関与が高い自律神経の中枢、摂食中枢、渇水中枢、体温調節、情動パターン(怒り、攻撃性、喜び、痛み)の制御などに関わります。

脳下垂体は、視床下部の制御を受けながらホルモンの中枢として存在します。

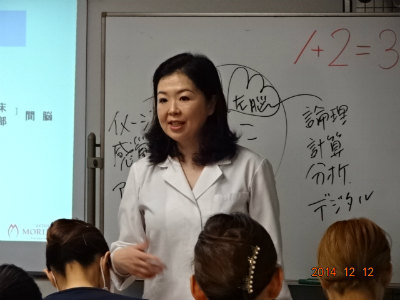

・右脳と左脳

私たち人間の大脳半球は、右脳と左脳に分かれ、それぞれ全く異なった至高の仕方をします。この左右の脳は、同時に働きながらそれぞれ独立して活動しています。

左脳は主に言語と理論で思考します。普段私たちが使っている思考法です。右脳はイメージと感情で思考する脳です。このようにほとんどの人の場合、左脳はしゃべること、書くこと、および言葉の理解などを司っています。すなわち左脳は理論的、分析的に思考します。例えば人を「名前」によって識別しているのもその一例で、「受付の○○さん」といった形で私たちが認識しているものです。それに対して右脳は、「いつも笑顔で明るい受付の人」という風にイメージが先行した捉え方になります。

これらを踏まえると左脳は物事を分析して、カテゴリーに分けして整理するような役割を担っており、右脳は分けたものを統合してイメージをより膨らませるということをしています。従って右脳は高度に知的ですが、左脳に比べて静的な存在です。

また人を見るときにも左右の脳によって捉え方が異なります。例えば「あの人は服装もきちっとしているし、言葉遣いも丁寧だな」と感じるのは、左脳によって目の前にあるものに対して分析が行われた時の捉え方です。それに対して右脳では「この人はきちんとした教育を受けて、色々な努力を積み重ねたからこのような人柄になるんだろうな」と左脳の分析からよりイメージを膨らませ、その背景を想像するといったことを行っていきます。

左脳が「理論的思考」が得意であるのに対して、右脳は「情緒的活動」が得意と言えます。

左脳が文化や決まりごと、仕事や時間といった外界に注意を払っているのに対して、右脳は知覚や生理現象、心身の状態や情緒といった身体の内部の現象(肉体的にも、精神的にも自分がどうなりたいかを熟考すること)に注意を向けています。

この2つの脳の本質的な違いは、情報処理の仕方が異なる点です。左脳は情報をデジタル的、断続的、直列的に処理します。一方、右脳はアナログ的、同時的、並列的に処理します。

〈視点で考える左右の脳の違い〉

列車がカーブに差し掛かったところを想像してください。あなたはそのカーブのすぐ前に立って、通過する列車を見ています。連結された車両が、一台ずつ目の前を通過していきます。あなたは今自分の前を通過している車両とその前後の車両の一部しか見ることができません。この場合、あなたはこの列車を「左脳」的な視点で見ているのです。

「右脳」的な見方をする人は、線路全体が見渡せる、かなり離れたところから列車を見ているのです。そこからは列車全体を見ているだけでなく、列車が走っている線路や列車が通過している周りの風景、今通ってきた街、これから列車が向かっている街などを見ることができるのです。

ある事柄をより広い領域で捉えることのできる右脳の能力は、社会生活の中で上手く生きていくために非常に重要な昨日の一つです。右脳が生み出すイメージによって、私たちは「全体像」を見ることができ、一つ一つの部分を知るだけではなく、その部分が全体とどう繋がっているかを理解できるのです。

また右脳で生まれるイメージは、情緒に深く関係しています。表情や身体の動き、言葉、音楽などの中に情緒を読み取るのも右脳の特殊な働きです。

現代人の生活は時間に追われているため、左脳が優位になりやすいと言われており、特に日本人は右利きであり、右手を動かす命令を出しているのは左脳のため相対的に左脳が活発に働いているのです。

日本人は箸を使いますが、欧米人はナイフとフォークなど左右で似たような動きをするために脳のバランスが整っている場合が多いといいます。

心に葛藤が生じている時に行うイメージング(イメージトレーニング)は、闘いを起こしている左右の脳の働きをバランスさせ、身体的にも情緒的にも安定した状態に導くために有効です。私たちは「左脳的人間」もしくは「右脳的人間」ではなく、「全体的人間」になることが、よりよく社会に適応していくのに重要なことと言えます。

|

左脳 |

右脳 |

|

言葉と理論で思考 ・喋る ・言葉の理解 ・書く ・記憶

|

イメージと感情で思考 ・視覚像 ・空間関係 ・音 ・感情(情動) |

|

理論的(理屈)、分析的 例)人を名前で識別 |

表情や体の動き、言葉、音楽の中に情緒を読み取る |

|

全体を部分に分けて分析 |

全部をつなぎ合わせて統合 |

|

近い連想 |

遠い連想 |

|

明示的意味 |

暗示的意味 |

|

言葉通りの意味 |

比喩的表現 |

|

明白な命題的な意味 |

暗黙の意味 |

|

連続化すること |

文脈化すること |

|

論理的活動が得意 |

情緒的活動が得意 |

|

文化や決まりごと、仕事や時間といった外界に注意を払っている |

知覚や生理現象、心身の状態や情緒(喜怒哀楽)などの身体内部の現象に注意を向けている |

|

デジタル的 |

アナログ的 |

|

断続的に情報処理 |

同時的に情報処理 |

|

直列的に情報処理 |

並列的に情報処理 |

OO

昼間から秘密会議です

そのわりには盛り上がっていますが・・・(笑)

ヌーヴェルエステティック アカデミー日本代表の緒方先生の教えを受け

来年に向けて改革を決意した私

そのためのヒアリングです

創業16年目にしてやっと掴みかけているものがあります

その手応えを忘れないうちに・・・

2014.10.17.(金) 14:00~16:00

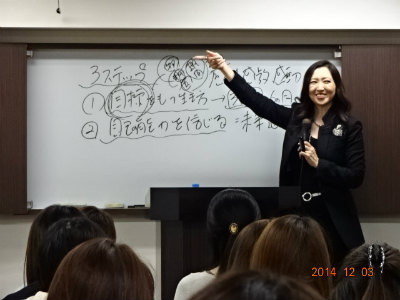

米澤須美先生 第9回レベルアップ研修

(管理栄養士 「談らん日本」ネットワーク主宰)

@エルクレストアカデミー セミナールーム

テーマ:基礎から学ぶ、栄養学について 「ミネラル」

|

生理機能 |

|

元素の例 |

|

生体組織の構成成分 |

骨、歯などの構成 |

カルシウム、マグネシウム |

|

|

有機化合物との結合 |

ヘモグロビンの鉄、リン脂質のリン |

|

体機能性の調節 |

pH、浸透圧の調節 |

カリウム、ナトリウム、カルシウム、リン、マグネシウム |

|

|

神経、筋肉の興奮性の調節 |

カリウム、ナトリウム、カルシウム、リン、マグネシウム |

|

|

酵素の構成成分 |

マグネシウム、鉄、銅、亜鉛、マンガン、セレン |

|

|

生理活性物質の構成成分 |

鉄、ヨウ素、亜鉛、モリブデン |

体には微弱な電流が流れており、骨だけでなく、筋肉や筋肉に命令を送るための神経に対してもミネラルは非常に重要です。

〈ミネラルの吸収〉

私たちが食物からミネラルを得る場合、まず胃酸によって水溶性になり、腸管から吸収され、腸管の膜にあるタンパク質と結合して血管内に入り、体内の必要なところに運ばれていきます。

ミネラルは吸収されますが、元々は吸収されにくい物質で、さらに食品添加物を多く摂っているとさらに吸収が阻害されてしまいます。インスタント食品などの加工品に入っているリン酸塩などが代表的で、pH調整剤、酸味料、乳化剤という風に記載されています。

リン酸塩を摂取すると、ミネラルがリン酸塩と結合してしまい、何も吸収されずにそのまま体外に排出されてしまうのです。

特に銅、鉄、亜鉛の影響が大きく、亜鉛は不足すると味覚障害を起こし、鉄は銅は貧血に関わります。

元々微量にしか含まれていないものなので、吸収が阻害されてしまうと不足してしまうことがあります。

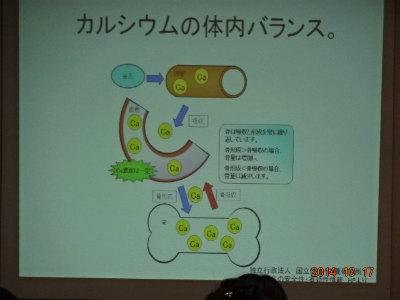

〈カルシウムついて〉

カルシウムは日本人に不足しがちなミネラルと言われており、摂取量は成人女性で約650㎎ですが、平成24年の栄養調査では、50代で500㎎弱、20、30、40代では約400㎎と約8割しか摂れていないという結果になっています。

カルシウムは体の代謝に大きく関わるので、いくら運動をしていたり、野菜を摂っていたりしてもカルシウムが不足していると、基本的な代謝がうまくいかなくなります。

カルシウムは腸管から吸収された後、骨の成分として吸収されたり、必要な時には骨から血液中に放出されたりして、筋肉の収縮などの際に使われます。したがって血液中では適切な濃度を保つためにホメオスタシスが働いています。

しかし、カルシウムの摂取量が減っていると、通常よりも多く骨からカルシウムが放出されるため、骨が弱ってしまうこともあります。

カルシウムの吸収率の高い食材は、牛乳、ヨーグルトなどの乳製品で吸収率は約50%と言われています。学校の給食で牛乳やヨーグルトが多く出されるのは、単にカルシウムの含有量が多いだけでなく、吸収率が高いためなのです。

乳製品からカルシウムを摂る場合は、200㎎程度摂れていれば問題ありません。それ以上を摂ろうとするとタンパク質や脂質の摂取量が高くなりすぎてしまうため、注意が必要です。

その他、小魚(吸収率30%)、小松菜、ヒジキなどの野菜、大豆製品などにも含まれていますが、吸収率は18%と低いということを念頭に入れておく必要があります。

また、コレステロール値が高い方は、小魚など内臓などを一緒に食べる食材についてはコレステロール値を上げてしまう恐れがあるため、注意してください。

カルシウムの吸収障害を起こすものとして、リンやタンパク質、塩分があります。

カルシウムを多く含む食材を摂っても、単独では吸収されず、ビタミンDの助けが必要となります。効果的な食材として干しシイタケがあります。シイタケを買ったら、一度干して頂いたり、冷凍庫に入れることをお勧めしています。

その他、ビタミンB1、ビタミンC、ビタミンKも吸収を助けます。

〈リンについて〉

細胞膜のエネルギー代謝、細胞膜の構成成分として非常に重要な微量栄養素となります。

カルシウムとリンのバランスは1:1が理想です。

せっかくカルシウムを含む食材を摂っても、添加物を多く摂ってしまっては、吸収が阻害されているため、あまり吸収されていないということになってしまいます。

リンを多く含む食材としてワカサギ、ドジョウ、シシャモ、イワシ丸干し、チーズ、高野豆腐、大豆があります。通常の食事でリンを過剰に摂ってしまう心配はありませんが、添加物には多く含まれているため、そういったものによる過剰摂取には注意が必要です。

〈カリウムについて〉

細胞膜の内側に多く存在しており、神経の情報伝達に非常に重要です。

カリウムは細胞外液に多いナトリウムと常にバランスを取っており、正常な情報伝達ができるようになっていますが、塩分(ナトリウム)の多い食事をしていると、体内でナトリウムの割合が多くなり、カリウムとのバランスが崩れていきます。カリウムは体内でつくることはできないので、体は脳から水分の摂取量を増やして濃度を薄めたり、尿での排出を促すなどの反応を起こして対処します。むくみになる原因として、この水分の過剰摂取があります。ナトリウムの過剰摂取による問題は頻繁にあっても、カリウムの過剰摂取による問題が起こることは稀なので、極力薄味の食事を摂るようにする必要があります。

カリウムなどを摂取する上で、注意すべきことは食品の栄養表示です。これらの値はある食品100gあたりに含まれる量が掲載されているため、ゴマなどのように明らかに100gも

食べることができないものも同じように書かれています。ですから、多く含まれていると思っても、実際にその量を食べることが難しい食品ではないかということも考えなければなりません。

カリウムを多く含む食材として、サツマイモ、スルメ(コレステロールに注意)、大豆、トマトジュース、アボカド(森のバターと呼ばれ、カロリーが多いので注意)、ホウレンソウ(シュウ酸という鉄分の吸収を阻害する成分があるため、生で食べずに茹でて水にさらすと良い)、切り干し大根があります。

〈ナトリウムについて〉

ナトリウムの摂取基準は現在、男性が9.5g、女性が7.5gですが、来年から女性は7gに引き下げられます。ちなみに高血圧の方は6gです。

生きていくためには3gあれば良いと言われているため、ほとんど摂る必要はないと言われています。これらの値は一日分ですので、3食食べる場合は、さらに3分の1ということになります。お味噌汁には、薄味で1.2g、普通は1.5g含まれており、メインの料理で塩気を感じるには2.5gは必要です。したがってこの基準値を守るためには、かなりの減塩が必要になります。

特に中華料理は塩分含有量が多く、定食では10gを越えている場合もあります。

栄養表示量の中には、塩分だけでなく、ナトリウムが何百㎎というような表示がされていることがあります。これを塩分に換算する公式があり、ナトリウムの含有量(㎎)×2.54÷1000で求めることができます。ナトリウムで掲載されているもののほとんどが塩分含有量の多い食品なので、塩分を気にされている方は注意してください。また、スナック菓子は塩分含有量の多い食品の代表選手ですが、以前健康上の理由から多くのメーカーが塩分含有量を下げた時期があったそうです。しかし、そうしたところ売り上げが下がってしまったため、最近になって再び含有量を増やしたということです。塩分の濃い食品を多く摂ることで私達の味覚も鈍くなっていきますので、注意が必要です。

ナトリウムを多く含む食材としてカップ麺、味噌、イカ、辛子明太子、

*大さじ一杯15g、小さじ一杯5g、2.5g

〈鉄分について〉

鉄分の種類

1. ヘム鉄

動物性の食品に含まれる鉄分で吸収率が高いのが特徴です(24~28%)

多く含まれる食材として、レバー、肉の赤身、魚の血合の部分

2. 非ヘム鉄

植物性の食品に含まれる鉄分で吸収率は1~5%です。野菜や海藻に含まれます。

特に女性は月経があるため、鉄分が体外に出ることが多く、意識的に摂取する必要があります。鉄分はタンパク質、ビタミンCと一緒に吸収されるため、野菜、お肉などと一緒に摂ると効果的です。

鉄分の吸収を阻害する成分として、紅茶、コーヒーに含まれるタンニン、玄米、ライ麦パンに含まれるフィチン酸、小麦があります。

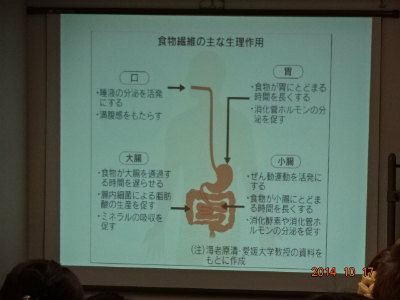

〈食物繊維〉

1. 不溶性食物繊維の主な働き

①

腸を刺激して蠕動運動を盛んにし、摂取した食品の通過時間を短縮させます。(腸内に食べ物のカス、毒が長時間残らないようにしてくれる)

②

便の量を増加させ、排泄を促します。

2. 水溶性食物繊維の主な働き

①

水分を吸収して膨張し、摂取した食品の胃での滞留時間を長くします。

②

小腸で糖が吸収される際、膨張した水溶性食物繊維によって糖が消化酵素と接しにくくなり、吸収に伴う血糖値の上昇が穏やかになります。最近では、隠れ糖尿病の方が多くなり、空腹時血糖だけでなく、2、3時間後の血糖が110㎎/dlを超えていると糖尿病予備軍ですので、注意が必要です。

③

コレステロールの吸収を妨げ、体外に排出されやすくします。

食物繊維が便秘に有効なことはよく知られていますが、20年、30年と続いている方は食事だけで改善させることが難しいのが現状です。まずは腸内洗浄などのケアをすることが有効です。

3. 食物繊維を多く含む食品

不溶性食物繊維

|

多く含む食品 |

|

目安量 |

食物繊維(g) |

|

穀類 |

玄米ご飯 |

1食150g |

2.1 |

|

|

ライ麦パン |

6枚切り1枚60g |

3.4 |

|

|

スパゲッティ(茹で) |

1食240g |

3.6 |

|

|

そば(茹で) |

|

4.8 |

|

|

中華麵(茹で) |

|

3.1 |

|

きのこ |

えのきだけ |

1パック(袋)90g |

3.5 |

|

|

ぶなしめじ |

|

3.3 |

|

|

なめこ |

1袋100g |

3.3 |

|

|

エリンギ |

大1本70g |

3 |

|

豆 |

おから |

卯の花1人分50g |

5.8 |

|

|

いんげん豆(茹で) |

1/4カップ40g |

5.3 |

|

|

あずき |

|

4.7 |

|

|

大豆 |

|

2.8 |

|

|

糸引き納豆 |

1パック50g |

3.4 |

|

野菜 |

明日葉 |

お浸し1食分80g |

4.5 |

|

|

菜の花 |

|

3.4 |

|

|

ホウレンソウ |

|

2.2 |

|

|

ブロッコリー |

サラダ1食分80g |

3.5 |

|

|

西洋かぼちゃ |

煮物1食分100g |

3.5 |

|

|

オクラ |

5本50g |

2.5 |

|

|

筍(茹で) |

小1本100g |

3.3 |

|

|

ゴボウ |

1/4本50g |

2.9 |

|

|

カリフラワー |

サラダ1食分80g |

2.3 |

|

|

切り干し大根 |

煮物1食分10g |

2.1 |

|

|

玉ねぎ |

1/2 個100g |

1.6 |

|

|

ナス |

1本70g |

1.5 |

|

|

サツマイモ |

大1/2個200g |

4.6 |

|

|

板こんにゃく(製粉) |

おでん1食分50g |

1.1 |

|

|

|

|

|

〈水溶性食物繊維〉

|

多く含む食品 |

|

目安量 |

食物繊維(g) |

|

海藻(乾燥) |

ひじき |

煮物1食分10g |

4.3 |

|

|

角寒天 |

1/2本4g |

3 |

|

|

わかめ |

1食5g |

1.8 |

|

|

焼き海苔 |

小1枚3g |

1.1 |

|

|

柿 |

1個170g |

2.7 |

|

|

リンゴ |

大1/2個170g |

2.6 |

|

|

キウイ |

1個90g |

2.3 |

便秘を改善させるには、腸内環境を整える事も有効です。オリゴ糖は同じく消化や吸収がされにくく食物繊維と同じような働きがあります。また腸内の善玉菌のエサとなるため、腸内環境の改善になります。

0