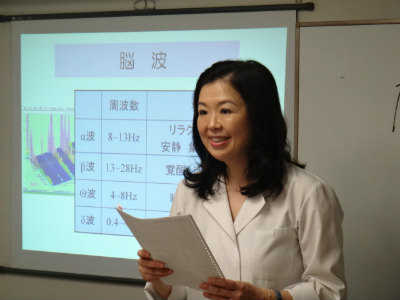

2013.9.13 第30回 森柾秀美先生 「自律神経について」

2013.9.13.(金)10:00~17:00

第30回 森柾秀美先生 レベルアップ研修

@エルクレスト・アカデミー セミナールーム

テーマ:「自律神経について」

・印象美人

ヒトの体は常に変化していますが、今の自分の思う好きな人を5人あげなさいと言われた時にすぐ出てくる人は自律神経のバランスが整っていると言えます。

時間がかかってしまう場合は、疲れがあったり、自律神経が乱れていると言えます。

また挙げた5人の尊敬するところを30秒以内にあげられる人は、褒め上手な人です。

(5人に限らずもっと多い人数でもよい)

最終的にわかることは、この挙げた5人が、今自分が目指している姿を現しています。

〈自律神経系〉

・ホメオスタシス

若々しく、生き生きして、綺麗で魅力がある人はホメオスタシスが高い人です。

ヒトや生物が外部環境の変化に対して安定していることをホメオスタシスと言います。

自然治癒力や回復力、抵抗力や免疫力など、日々の活動での疲労消耗した心身を元の健康な状態に戻そうという生命力そのものと言えます。

若々しい人、元気な人、イキイキした人とは、この能力が高い人です。

この恒常性は、自律神経系とホルモン系(内分泌性)の働きによって保たれ、ホメオスタシスの状態は、日々変わります。

元気があるときには、楽しいことに目が行き、疲れているときにはネガティブなものに目が行きます。

自律神経系:大脳の視床下部から全身に分布される神経で、意識に関係なく働いている不随意神経です。交感神経(活性、興奮)と副交感神経(休息、鎮静)から成っており、外部環境に合わせて体をコントロールしています。

神経には、中枢から末梢に命令を伝える遠心性神経と末梢の情報を中枢に伝える求心性神経があり、自律神経の遠心性神経には、交感神経と副交感神経、求心性神経には内臓知覚神経があります。

|

|

交感神経 活性、興奮、ストレス |

副交感神経 休息、快、笑い、感動 |

|

エネルギー エネルギー代謝

食欲 性欲(美、健全を求める欲求を含む) 血管 汗 立毛筋 心臓 胃腸 血液pH 一日の分泌変化 |

発散 酸化(酸化酵素の活性化による)、分解作用 抑制 抑制

収縮 少量で濃い 収縮 鼓動が早くなる 抑制 酸性化 昼間活発 |

蓄積 還元作用

活発 活発

拡張し、栄養運搬 多量で薄い 弛緩 鼓動遅い 活発 アルカリ化 夜間活発 |

老化は化学的に言うと、酸化であり、酸化すると物質は黒くなります。お茶や果物など肌もそれに含まれています。交感神経はエネルギーを発散する神経のため、緊張状態が続くと乳酸が溜まり、酸化が進んでいます。副交感神経は逆にエネルギーを蓄え、還元作用のあるカルシウムの血中濃度をホルモンを介して調整することで体を弱酸性に保ちます。

したがって、活動のスイッチと休息のスイッチをきちんと分ける生活を心がけることが有効です。

内臓知覚神経の受容器は、血管壁と内臓内にあり、動脈の圧力や胃腸、膀胱の充満度などの物理的情報や内容物の酸性度や電解質の濃度などの化学的情報を伝えます。

このような内臓からの求心性情報の大部分は感覚として意識に上りませんが、種々の器官に反射正反応を引き起こして自律機能を調節しています。

健康な人は、内臓知覚神経が活発に働いていると言われています。

脳は、快感で活性化される臓器で、楽しいことをやっている時は神経伝達物質であるドーパミンが放出され、さらに良い状態の時には内因性オピオイドと呼ばれるβエンドルフィンが放出され、活性化されます。

身近なもの内臓知覚神経の働きを高めるには、食事の時に体が今、何を欲しているのかを考えながら摂ることが有効です。

ヨーロッパの食文化では、楽しむということをとても重要視しているため、前菜やメイン、デザートなどをその時の自分の体が一番喜ぶものを選び、仲間と話をしながら無意識に内臓知覚神経を活発に働かせているのです。

そのため、一度にメニューが全て出てくる日本食と異なり、必ず一つの料理を食べ終わってから次が運ばれてくるという流れになっており、その料理により集中して食べることを重視しているのです。

普段、お弁当を食べるときなどは、食べたい料理を選ぶことができませんが、その時にもどの順番で今の自分が食べたいのかを考えながら食べることで、内臓知覚神経を働かせることができます。

また、よく噛んで食べることで口に入れた時の味と噛んで唾液と混じった時に味が変化していくのを感じることができ、より多くの味覚情報が脳に伝わり、食事の満足感が高まります。

これによって過食を防ぎ、余分なカロリー摂取を避けることができるのです。

汗や唾液などの分泌物は、交感神経が優位の時は濃度の濃いもの、副交感神経が優位な時はサラサラしたものが出ます。

唾液年齢というものもあり、唾液量が多いと年齢が若いという指標になります。

ホルモン系:色々な情報を伝達する生理活性物質で、内分泌系と呼ばれています。

たんぱく質を含む物質が血中に分泌され、微量で多大な効果を持つものも多くあります。

自分で汗を出したり、血管を拡張させるということはできませんが、自律神経、ホルモンの前駆体は感情であるため、間接的にではありますが、コントロールすることができます。

従って、綺麗なるか、ならないか、元気でいられるかどうかは脳が管理しているということで、それが性格をつくっているのです。

そうしてつくられた性格、ものの見方や価値観が電気信号となって体を動かすため、人は見かけによるとも言えます。

美意識を高く持つことで、意識した部分のホルモン受容体の数が増えるため、ホルモンの観点からもアンチエイジングになります。

大脳の前頭葉にはミラー細胞というものがあり、周りにいる人を無意識に感じ取り、相手の気持ち、表情鏡のように自分自身で映し出すことで、コミュニケーションを図ろうとします。

・ホメオスタシスは健康のバロメーター

新しいことをやらない人生は衰退であり、常に挑戦していかなければ若々しさは保てないと言い換えることができます。そのためには老化=疲労ということを頭に入れて、体力をつけて体を鍛えておく必要があります。

これはヒトの性質として、常に刺激が無ければ脳を始めとした各器官の機能が落ちていくというものがあるためです。

ホメオスタシスが高ければ、どのような環境にも適応でき、疲労せずに成長していくことができます。

努力すれば体は変わりますし、逆に怠れば、どんどん老化していってしまうため、毎日続けられることを見つけていく必要があります。

元気で活き活きしている時に自律神経は、活動が活発でバランスが取れている状態で、自律神経全体のエネルギー量は年齢を通してほぼ一定ですが、子供の時には、調節能力が非常に高く、交感神経と副交感神経の切り替えが活発なため、疲れ知らずなのです。

年を重ねてくると、交感神経優位の生活が続くことで、切り替えがうまくいかなくなり、活動と休息のバランスが崩れて様々な症状が出てきます。

・体性-内臓(自律神経)反射

皮膚や粘膜、筋、腱、関節からの感覚を体性感覚と総称しますが、生体に加えられた刺激は、これらの種々の感覚として意識にのぼり、行動や感情、思考などに様々な影響を与えると同時に自律機能に種々の反射性反応を引き起こします。

その例として、寒冷刺激によって皮膚血管支配の交感神経活動が亢進して皮膚血管が収縮し耐熱の放散を防ぐ体温調節反射などがあります。

・自律神経失調症、ホルモンのアンバランス、不定愁訴の症状

① 胸や心臓が締め付けられるような気がする。

② 動機が打って、気になる時がある

③ 息苦しくなることがある、息切れすることがある

④ 夏でも手足の冷えることがある

⑤ いつも食欲がない、異常な食欲の時がある

⑥ 吐き気があったり、吐いたりする

⑦ 胃の具合が悪い、良く下痢や便秘とする

⑧ よく頭痛がする、首や肩が凝る

⑨ 夕方になるとのぼせる、手足がだるい

⑩ 皮膚が敏感で負けやすい、蕁麻疹

⑪ 手足が震えたり、痺れたりすることがある

⑫ ちょっとした仕事でも疲れやすい

⑬ わけもなく憂鬱になる、乗り物に酔いやすい

・ホルモンと美容

生理学的に見て、女性の腰回りが最も美しく見えるのは、ウエストとヒップの比率が7:10になっている時だそうです。

これは、アメリカ人の研究者が57の民族に対して統計をとって判明したもので、圧倒的に7:10が選ばれていたそうです。

ホメオスタシスが高く、自律神経、ホルモン系が正常に働いていると、自然とこの比率に近づくと言われています。

そのため、ホメオスタシスに気を配ることは、色々な面で美容に関わっているのです。

・ホルモン全体の働き

1. 平滑筋や心筋の活動を調節

2. 分泌腺の調節

3. 代謝の変化

4. 成長や発育を促す

5. 生殖過程に影響を及ぼす

6. サーカディアンリズムの調整

・ホルモンの種類

①

ペプチドホルモン(たんぱく質主体のホルモンで、期待する感情で分泌が影響を受けるホルモン)

現在、発見されているホルモンの70%はペプチドホルモンである。

細胞膜にレセプターがあり、その信号が細胞内に伝達され、酵素活性が起きることにより、生理的反応を引き起こす。

②

アミン型ホルモン(構造にアンモニア化合物の総称であるアミンを含むホルモン)

細胞膜にレセプターがあり、その信号が細胞内に伝達され酵素活性によって、生理的反応を引き起こす。ビタミンも全てアミンである(Vita-amin)。

③

ステロイドホルモン(コレステロールを材料にするホルモン)

レセプターが細胞内にあり、直接細胞に進入し核の中の遺伝子(DNA)に影響を与え、新たなたんぱく質や酵素の合成を促すため他のホルモンよりも反応が強くなります。

細胞膜はたんぱく質と脂質の二重膜でできており、ステロイドホルモンも似た構造であるため、細胞内に入っていけます。

エストロゲン(女性ホルモン)、プロゲステロン(黄体ホルモン)、テストステロン(男性ホルモン)、コルチゾール(副腎皮質束状層ホルモン)、アルドステロン(副腎皮質球状層ホルモン)などがあります。

ドーピングで使われるステロイドホルモンは、男性ホルモンで筋肉を増強させることを目的としている。

また抗炎症作用を持つものもあるため、傷口に塗布する軟膏の成分としても使われる。

・内分泌器官

代表的な内分泌器官として、脳下垂体(周りを新皮質に囲まれており感情の影響を受けやすい器官で、情動によって働きが活性化します。感情と情動は、それによって身体反応が起こるかどうかがその違いです)、甲状腺、副腎(ストレスと関連があり、副腎を取り出してしまうと、人は2時間と生きていけないと言われています)、膵臓、卵巣、精巣がある。

ホルモンはこれらの器官で生産され、血液によって全身に運搬される。

レセプターを持つ標的器官に働きかけることで代謝を促進または抑制する。

肝臓はいくつかのホルモンを不活化し、腎臓はそれらを尿中に排泄する役割を持つが、冷えに弱い臓器であるため、冷え性ではホルモンの作用の調節がうまくいかず、様々な症状が出ることがある。

・エステティックに関連の深いホルモン

①

成長ホルモン:入眠1時間後に下垂体前葉より分泌し、眠りが深いほどたくさん分泌される。*深い睡眠(δ波)のためには、入眠前の30分のα波が必要です。

人間が期待したときに出る期待波という脳波が、分泌を促すと言われています。

あらゆる細胞にレセプターがあり、代謝の促進、たんぱく質の合成を高めます。

日々分泌量が異なり、日中の刺激量(肉体的、精神的)によって夜の分泌量が変化します。

この分泌量の影響を受けて、睡眠中に代謝活動(エネルギー代謝、形態代謝、機能代謝、新陳代謝)が行われます。

すなわち、分泌量が高くても十分な睡眠時間が少ないと、作用が低下します。

覚醒すると、代謝は抑制されます。

また睡眠前のイメージデータに基づいて、その部位の対して働きかけるが、加齢とともに分泌量が低下します。

分泌量が減少すると、体脂肪の増加、筋肉量や骨量の減少、基礎代謝低下、皮膚の乾燥、免疫系の衰退が起こります。

②

甲状腺ホルモン:新陳代謝を司るホルモンで基礎代謝率を上昇し、酸素消費量を上げます。

全身にレセプターがあり、神経系の成長を促進します。

1. 代謝促進:たんぱく質、炭水化物、脂質

2. 生体の発育、成長の促進

3. 体温の上昇

4. 血液中のカルシウム量を調節する(精神安定)

カルシトニン(甲状腺傍濾胞細胞より分泌):血中カルシウム濃度を低下

パラソルモン(上皮小体より分泌):血中カルシウム濃度を上昇

視床下部からのTSH放出ホルモン(TRH)によって、下垂体から甲状腺刺激ホルモ

ンが分泌され、血中経由で甲状腺に運ばれることで、甲状腺ホルモンが分泌されます。

エネルギー代謝が増す状況(寒冷環境、低血糖、高地、妊娠)なども甲状腺ホルモ

ン分泌に影響を与えます。

③

性ホルモン:コレステロールが材料のステロイドホルモンで、生命力と美意識で活性。

レセプターが細胞内にあり、直接細胞に進入し核の中の遺伝子(DNA)に影響を与え、新たなたんぱく質や酵素の合成を促すため他のホルモンよりも反応が強くなります。

・男性ホルモン

1. たんぱく質合成の促進(筋肉の形成)

2. 皮脂の分泌促進

3. キメが粗くなる

4. 体温、血圧の上昇

5. 精子の生成

・卵胞ホルモン

1. 皮下脂肪の発育促進

2. 皮脂の分泌抑制

3. キメ細やかな肌にする(うなはたけ)

4. 思春期に女性生殖器の発育

・黄体ホルモン

1. 内膜を膨潤し、妊娠可能にする

2. 組織内に水分を滞留させる(うるおいのもと)

3. 皮脂分泌の促進と角質肥厚(男性ホルモンに類似)

④

副腎皮質ホルモン:ストレスに対して体を守るため、抵抗するホルモン

1. たんぱく質、脂肪を糖質に変える(糖新生:グルコース、アミノ酸、乳酸からグルコースを生成する)

2. 抗炎症作用

3. 体液の濃度を一定に保つ

4. メラノサイトをコントロールする

5. 性ホルモンの分泌

・ホルモンの分泌を促進するには

①分泌器官が正常であること

身体機能は鍛えれば、より活性化するが、使わなければ退化します。

3か月使わないと退化が特に進行する。また、脳と男性の精巣以外の内分泌器官は温めると機能が高まります。女性でかかとが冷えている場合は、骨盤内の臓器が冷えていることの指標となる。かかとを温めるには、動脈が体表の表面を走っている足首を温めることが有効です。

②ホルモンをつくる材料が身体にあること

食事の重要性(46種類の栄養素摂取、1日30品目)

たんぱく質:ペプチド

脂質:コレステロールはステロイドホルモンの材料

ミネラル:代謝時に必要、ブレインコードの伝達に関与

*ブレインコード:脳内言語のことで、ホルモンの前駆体などの刺激は、右脳の前頭葉で起こる感情によってブレインコードが作られ、生成がコントロールされます。

大脳新皮質でブレインコードが作られ、その刺激が旧皮質に伝達されることで、そこからホルモンを含むケミカルコードが全身に作用します。

糖質:脳のエネルギー源はブドウ糖のみ、脳で消費しないと脂肪として体内に貯蔵

水:ホルモンの代謝(形成、分解)に必須

1.加水分解

2.ペプチド結合

③体温環境と体循環の活性

ホルモンは血液によって運搬される。

④湧き上がる情熱とイメージ力

イメージは脳内では予定となり、身体反応が起こることで自律神経、ホルモンに影響を与える。

⑤

ストレスフリー

ストレス(ディストレス)は、視床下部に伝達されホルモンのアンバランスを引き起こす。

ストレスによって血管が収縮することで、ホルモンの運搬が隅々までスムーズにいかなくなる。

OOO